縄文時代から弥生時代への変わり目は、日本にとって大きな変わり目になりました。この大きな変化を引き起こした人々は、「渡来人」と呼ばれ、多大な注目を集めてきました。しかし、その「渡来人」の正体が容易に明らかになることはありませんでした。朝鮮半島から来たらしいと言われるが、どうもはっきりしない状況が続きました。

11月にニュースになったM. Robbeets氏らの論文(Robbeets 2021)の図を再び掲げます。

前々回と前回の記事でお話ししたように、Robbeets氏らの研究は重大な問題を抱えていますが、その一方で、歴史が少しずつですが着実に明らかになってきている現状も示しています。

地図の説明をすると、中国東海岸地域と朝鮮半島の間にある海は黄海です。左側から突き出ているのが山東半島で、上側から突き出ているのが遼東半島です。そして、その遼東半島のさらに上が遼河流域です。

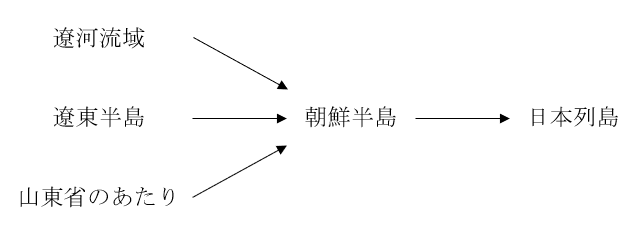

朝鮮半島の歴史を考えるうえで、ひいては日本列島の歴史を考えるうえで、「遼河流域」、「遼東半島」、「山東省のあたり」という三つの地域が注目されるようになったのは大きな進歩です。後で詳しく論じますが、以下のような歴史展開があったのです。

朝鮮半島から日本列島に向かう明確な流れがあっても、そもそもその朝鮮半島に入る流れが単純でないのです。さらに複雑なことに、山東半島と遼東半島の間に往来がありました(Duan 2003)。上の地図には描かれていませんが、山東半島と遼東半島の間には小さな島も連なっています。山東半島の先端のほうは、膠東半島(こうとうはんとう)と呼ばれることもあります。

「渡来人」はどこから来たのかと論じる際には、遼河流域(中国東北部)に目が向けられることもあったし、遼東半島に目が向けられることもあったし、山東省のあたりに目が向けられることもありました。いずれも、見当違いではありません。ただ、重要なのは、三つのうちの一つだけあるいは二つだけに目を向けるのは不十分で、三つ全部に目を向けなければならないということです。遼河流域(中国東北部)、遼東半島、山東省のあたりは、いっしょに研究しなければならないのです。

上の構図を見ればわかるように、朝鮮半島の歴史をよく知らないと、日本人や日本語の成り立ちを明らかにすることができません。しかし、日本では、縄文時代と弥生時代の話を聞くことはあっても、その頃に朝鮮半島でなにが起きていたか聞くことはあまりないでしょう。

●波瀾万丈な朝鮮半島の歴史

4万年前の東アジアの記事でお話ししたように、人類は遅くとも4万年前には東アジアに到着しました。その頃には、中国東海岸地域と朝鮮半島と台湾の間は陸地であり、朝鮮半島は大陸に埋め込まれた状態でした。その頃から現在に至るまで、朝鮮半島はなかなか激しい歴史を歩んできました。

前に、日本の歴史は縄文時代からではなく旧石器時代から考えなければならないの記事で、土器の話をしました。16000年前頃に日本とアムール川流域に土器が現れたという話です。両者の近くにある朝鮮半島にもすぐに土器が現れそうですが、朝鮮半島に土器が現れたのはずいぶん後の8000年前頃でした。

なぜ朝鮮半島ではこんなに土器の出現が遅れたのでしょうか。実は、朝鮮半島には、完全に空白ではないのですが、ほとんど空白の期間がありました。このほとんど空白の期間は非常に長く、20000年前頃から8000年前頃まで続きました(Kim 2022)。土器が見られないというより、そもそも人がほとんどいなかったのです。Last Glacial Maximum(最終氷期最盛期)にあたる25000~20000年前頃には、朝鮮半島にも人が結構いました。LGMで住めなくなったシベリアから南下してきた人も結構いたはずです。しかし、LGMが終わると、朝鮮半島はほとんど無人地帯になってしまいました。

8000年前頃になってようやく、朝鮮半島は活気を取り戻し始めます。この時に朝鮮半島に入って来た人々は、土器を持っていました。当時の土器の分布を見ると、朝鮮半島の東部と南部の海岸沿いの地域に集中しています(Kim 2022)。このような土器の分布を見ると、日本から土器が伝わったのか、アムール川流域から土器が伝わったのかと考えたくなりますが、どうやらアムール川方面の土器に似ているようです(Kim 2022)。

※朝鮮半島の南方に浮かぶ済州島(ちぇじゅとう)の高山里遺跡(こさんりいせき)で10000年前近くのものと推定される土器が見つかっていますが、8000年前頃から朝鮮半島に現れる土器とは時間的・空間的断絶が大きく、結びつけられるだけの決定的な証拠もないため、現時点では別物扱いです(Kim 2022)。

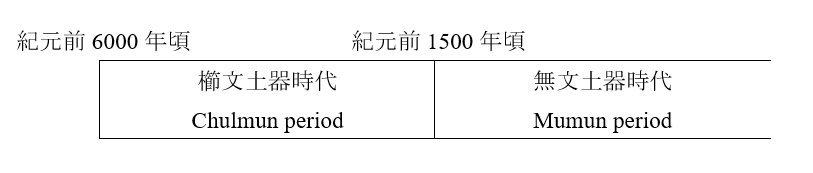

8000年前頃(紀元前6000年頃)に土器が現れたところから、朝鮮半島の櫛文土器時代(くしもんどきじだい)が始まります。櫛文土器は、櫛の歯でつけたような模様がついていることから、そのように呼ばれます。櫛文土器時代の後に来るのが、3500年前頃(紀元前1500年頃)から始まる無文土器時代(むもんどきじだい)です。無文土器は、なんの模様もついていないことから、そのように呼ばれます(筆者個人的には、土器が無文になるというのはなにを意味しているのかという疑問もありました。装飾された土器がより高度に装飾された土器になるならわかりやすいですが、装飾された土器が装飾なしの土器になってしまったのです)。

次回の記事では、日本の歴史を考えるうえでも非常に重要な朝鮮半島の櫛文土器時代と無文土器時代を見ていきます。「櫛文土器時代」と「無文土器時代」という名前で呼ばれていますが、もちろん土器だけが変わったわけではありません。いやそれどころか、土器の変化はほんの一端にすぎません。朝鮮半島の櫛文土器時代と無文土器時代の境目は、日本の縄文時代と弥生時代の境目に対応するものです。朝鮮半島の面積が小さいというのもありますが、朝鮮半島の櫛文土器時代から無文土器時代への変化は、日本の縄文時代から弥生時代への変化よりもっと急激に起きました。朝鮮半島に稲作が現れるのが紀元前1500年頃、日本列島に稲作が現れるのが紀元前900年頃です。朝鮮半島でなにがあったのか見ていきましょう。

参考文献

英語

Kim J. et al. 2022. Final Pleistocene and early Holocene population dynamics and the emergence of pottery on the Korean Peninsula. Quaternary International 608-609: 203-214.

Robbeets M. et al. 2021. Triangulation supports agricultural spread of the Transeurasian languages. Nature 599(7886): 616-621.

その他の言語

Duan T. 2003. 胶东半岛和辽东半岛岳石文化的相关问题. 边疆考古研究 0: 131-151.(中国語)