日本語は遼河流域からどのようにして日本列島にやって来たのかという核心的な問題に、いよいよ踏み込みましょう。Robbeets 2021の図を再び掲げます。

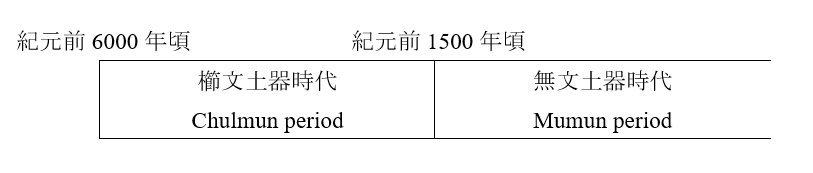

実際にどのような歴史展開があったのか考えず、単純に地図だけを見れば、遼河流域から直接朝鮮半島に移動し、朝鮮半島から日本列島に移動するのが一番手っ取り早く思えるでしょう。しかし、本記事の前の三つの記事でお話ししたように、紀元前1500年頃(つまり3500年前頃)から、遼東半島、山東省あるいはその両方から朝鮮半島にイネの栽培を導入した人たちが、先住民である狩猟採集民(かつてのアワ・キビの栽培が衰えてしまったことはすでに述べました)を圧倒する形で、朝鮮半島を支配するようになりました。そして、イネの栽培を行う人たちが支配するようになった朝鮮半島から日本語が日本列島にやって来ました。

そのようなわけで、日本語は遼河流域から遼東半島を通ってやって来たのか、それとも、遼河流域から山東省を通ってやって来たのかという点が焦点になります。しかしながら、言語だけに限った話ではないのですが、遼河流域にあったものが遼東半島を通って朝鮮半島に入る流れは盛んに注目されているものの、遼河流域にあったものが山東省を通って朝鮮半島に入る流れは驚くほど注目されていません。考古学は近年すばらしい進歩を遂げていますが、その考古学でも遼河流域から山東省を通って朝鮮半島に入る流れはまだ注目されていません。それだけ難しい問題あるいは気づきにくい問題なのです。確かに、山東省は遼河流域ではなく、黄河下流域にあるので、遼河流域と山東省の結びつきについて考える動きが鈍いのはよくわかります。

本ブログでもよく「遼河文明、黄河文明、長江文明」と言っていますが、遼河流域の歴史展開と、黄河流域の歴史展開と、長江流域の歴史展開は全然別々のものではなく、時代によって、遼河流域のある部分と黄河流域のある部分に密接なつながりがあったり、黄河流域のある部分と長江流域のある部分に密接なつながりがあったりします。

日本語は実は、遼河流域にあったものが山東省を通って朝鮮半島に入る流れがあったことをまざまざと示している言語です。(1)モンゴル系の言語から日本語に語彙が入り、(2)シナ・チベット語族の言語から日本語に語彙が入り、(3)タイ系の言語から日本語に語彙が入り、(4)ベトナム系の言語から日本語に語彙が入る様子を見てみましょう。(1)~(4)のことがセットで可能になるのは、どんな場合でしょうか。日本語が遼河流域から直接朝鮮半島に入った場合では、無理でしょう。日本語が遼河流域から遼東半島を通って朝鮮半島に入った場合でも、無理そうです。(1)~(4)のことがセットで可能になるのは、日本語が遼河流域から山東省を通って朝鮮半島に入った場合なのです。

※遼河文明の要素は、遼河流域から直接朝鮮半島に入ることもあったし、遼河流域から遼東半島を通って朝鮮半島に入ることもあったし、遼河流域から山東省を通って朝鮮半島に入ることもありました。日本語が遼河流域から山東省を通って朝鮮半島に入ったとしても、日本語に系統的に近い言語が、遼河流域から直接朝鮮半島に入ったり、遼河流域から遼東半島を通って朝鮮半島に入ったりした可能性は十分にあります。ここでは、日本語に系統的に近い言語ではなく、日本語そのものの移動ルートを問題にしています。同一の起源を持つ言語がそれぞれ違う方向に広がっていくのは、当然のことです。

この記事は、考古学の話を続ける前にはさんだつなぎの記事で、考古学の話を続ける前に簡単なスケッチを見せることを目的としています。ここでは、モンゴル系言語で「目」を意味する語が日本語に入ってくるところ、シナ・チベット語族の言語で「目」を意味する語が日本語に入ってくるところ、タイ系言語で「目」を意味する語が日本語に入って来るところ、ベトナム系言語で「目」を意味する語が日本語に入ってくるところを捉えます。

「目」を意味する語は、他の語とはわけが違います。人間の言語の語彙の中で自然に関する語彙と身体部位を表す語彙は変化しにくいですが、自然に関する語彙の中で最も変化しにくいのが「水」を意味する語で、身体部位を表す語彙の中で最も変化しにくいのが「目」を意味する語です。たとえ、「水」を意味していた語が「水」を意味することができなくなっても、「目」を意味していた語が「目」を意味することができなくなっても、残り方に大きな特徴があります。

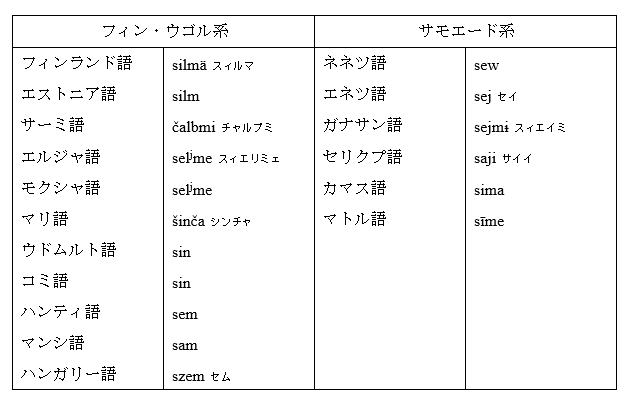

前に、「目(め)」の語源の記事で、ウラル語族の「目」について論じましたが、ウラル祖語で「目」を意味していた語が、現代のウラル語族のすべての言語でも「目」を意味しているという驚くべき状況になっていました。

「目」を意味する語は、このぐらい変化しにくいのです。

実際、モンゴル系言語の「目」を見ても、シナ・チベット語族の「目」を見ても、タイ系言語の「目」を見ても、ベトナム系言語の「目」を見ても、ほとんど変化していません。過去の記事のおさらいを含みますが、ベトナム系言語の「目」→タイ系言語の「目」→シナ・チベット語族の「目」→モンゴル系言語の「目」の順に見ていきましょう。

ちなみに、ベトナム系言語の「目」はベトナム語のmắt(目)マ(トゥ)ような語、タイ系言語の「目」はタイ語のtaa(目)のような語、シナ・チベット語族の「目」は古代中国語のmjuwk(目)ミウクのような語、モンゴル系言語の「目」はモンゴル語のnüd(目)ヌドゥのような語です。

●ベトナム系言語の「目」

ベトナム系言語のベトナム語mắt(目)マ(トゥ)のような語は、日本語にma(目)として入り、のちにme(目)に変化しました(この変化はta(手)がte(手)になったのと同じ変化です)。

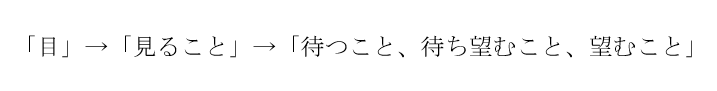

日本語のma(目)はわかりやすいですが、日本語のmatu(待つ)も見逃してはいけません。目を意味することができなくなった語が、なにを意味するようになるか考えてみてください。目を意味することができなくなった語が、見ることを意味するようになるのは超頻出パターンです。しかし、超頻出パターンなので、目を意味することができず、見ることを意味することもできない語が出てきます。目を意味することができず、見ることを意味することもできない語は、なにを意味するようになるのでしょうか。実は、以下の頻出パターンがあります。

ある人が立っています。親しい人が来るのを待っています。どんな様子でしょうか。親しい人が来ると予想される方向をずっと見たり、ちらちら見たりしているのではないでしょうか。見ることを意味していた語が、待つこと、待ち望むこと、望むことを意味するようなるのは頻出パターンなのです。

例えば、英語のexpect(期待する)はこのパターンです。ラテン語で、外を意味するexと見ることを意味するspectareから、待つことを意味するexspectareが生まれ、これが英語のexpect(期待する)になりました。

ちなみに、英語のwait(待つ)も見ることを意味していた語です。ただし、敵対的な視線を意味していました。待ち伏せしたり、待ち構えたりするような感じです。そこから、敵対的な意味が薄れて、一般に待つことを意味するようになりました。これも、見ることを意味する語が待つことを意味するようになったケースです。ともかく、見ることと待つことには密接な関係があります。

上の「目」→「見ること」→「待つこと、待ち望むこと、望むこと」という意味変化は重要で、後でまた出てくるので覚えておいてください。

●タイ系言語の「目」

タイ語のnaam(水)、taa(目)、naam taa(涙)は、本ブログで何度も取り上げており、おなじみでしょう(タイ語は、日本語と違って、うしろから修飾します)。

日本語のnama(生)(焼いたり、干したりしておらず、水っぽいという意味です)やnami(波)から、タイ系言語の話者が近くにいてnaam(水)のように言っていたことがわかります。

日本語のnamida(涙)(奈良時代にはnamita、namuta、namida、namudaという形がありました)から、タイ系言語の話者が近くにいてnaam taa(涙)のように言っていたことがわかります。

タイ系言語の話者がnaam(水)、naam taa(涙)のように言うのを聞いていたのなら、タイ系言語の話者がtaa(目)のように言うのも聞いていたはずです。おそらく、このtaa(目)のような語も日本語に入ろうとしたが、他の語に押し負け、namida(涙)に組み込まれて残ることしかできなかったと思われます。

ベトナム系言語の「目」とタイ系言語の「目」は上のようにして日本語に入りましたが、シナ・チベット語族の「目」とモンゴル系言語の「目」はどのように日本語に入ったのでしょうか。

長くなるので、ここでいったん切ります。

※ウラル語族の「目」(フィンランド語のsilmä(目)スィルマのような語)に日本語のziroʔ(じろっ)、ziroziro(じろじろ)、zirori(じろり)が対応していることは、「目(め)」の語源の記事でお話ししました。日本語ではかつて、*siro(目)と言っていたわけです。sira(白)→siro(白)という発音変化があったので、*sira(目)がもとの形かもしれません。

「じっと見る」のziʔ(じっ)も、ziroʔ(じろっ)、ziroziro(じろじろ)、zirori(じろり)と同源でしょう。ziʔ(じっ)は、見ることを表していたが、待つことなども表すようになり、とどまって動かないという意味が生まれてきたと見られます。

参考文献

Robbeets M. et al. 2021. Triangulation supports agricultural spread of the Transeurasian languages. Nature 599(7886): 616-621.